2021年,海恩迈科技推出基于悬臂梁上的实验室(Lab on a Cantilever )技术的创新性仪器——芯片式热重分析仪。这个基于全新原理的仪器,将传统热重分析仪天平称重+炉管加热+热电偶测温的结构,用一个尺寸仅为2mm x 2.5mm的MEMS谐振式微悬臂梁芯片替代,实现了片上热失重分析功能。得益于芯片微小的体积,每次分析所消耗的样品量,由传统仪器的数十毫克降低至几纳克,质量分辨率也提升6个数量级,而且极大的改善了传统仪器的热滞后效应,升降温速率也可以获得数十倍的提升。那么,什么是Lab on a Cantilever技术呢?

1. 血统高贵的悬臂梁(Cantilever)

1981年扫描隧道显微镜(STM)的发明,为在苏黎世(Zurich)的IBM实验室工作的科学家盖尔德·宾尼(Gerd Binning)和海因里希·罗雷尔(Heinrich Rohrer)赢得了1986年诺贝尔物理学奖。原子力显微镜 (AFM) 是 STM 的后代产品,由 Binnig 在1986年开发出来,它通过对非导电材料进行成像而开辟了显微镜的全新应用领域。AFM的核心即为一根精细的微悬臂梁(Micro-cantilever)。悬臂梁,顾名思义,为一端固定,一端悬空的梁状结构,其常见形状为板条状,常见的变体为三角板状以及T字形。1995年,美国橡树岭国家重点实验室的T. Thundat等人发表了表面吸附对微悬臂梁谐振频率影响的文章,为谐振式悬臂梁用于生化检测做了开创性的研究。之后,基于谐振式悬臂梁的生化传感器研究如雨后春笋般涌现。海恩迈科技的创始人兼CEO于海涛博士于2009年,开发出了国内首款激励/检测元件片上集成的谐振式微悬臂梁,摆脱了传统的光学杠杆检测方式,有效减小了系统的体积与成本,并在此基础上开发出了一系列气敏传感器。

谐振式悬臂梁的工作原理是利用自身谐振频率与质量的关系称量质量变化。得益于本身微小的体积和质量,谐振式悬臂梁是目前世界上最灵敏的“天平”。目前文献报道的谐振式纳悬臂梁,其质量分辨率达到了zg(10-21 g)量级,达到单原子的分辨率。海恩迈科技开发并使用的是长度在百微米量级的谐振式微悬臂梁,质量分辨率在亚pg(10-12 g)量级,比目前商用的最精密的分析天平提升了6个数量级。

2. Lab on a Cantilever技术

界面热力学/动力学参数分析仪(Analyzer of Interface Thermodynamic/Kinetic Parameters)是Lab on a Cantilever技术的一个典范。一般来说,谐振式微悬臂梁一直被用作气敏传感器,如美国NavadaNano公司的MPS系列传感器产品。对于气敏传感器,受关注的是传感器的灵敏度、选择性、响应速度等参数,谐振式微悬臂梁只是一个载体,敏感材料与待测气体分子界面作用机理才是传感器的关键。而Lab on a Cantilever技术创新的将谐振式微悬臂梁作为一个工具,利用其超灵敏的质量变化检测能力,来记录在其上发生的各种界面作用造成的质量变化,从而探知分子作用界面机理。界面热力学/动力学参数分析仪就是利用谐振式微悬臂梁来研究敏感材料与待测气体分子界面作用机理的设备,用来探究敏感吸附表象背后蕴藏着的科学本质。该仪器利用世界首创的“变温微称重法”,定量测量功能材料与气体分子发生吸附时,焓变、熵变、吉布斯自由能、活化能等表界面分子作用的热力学和动力学参数。这些参数作为材料吸附的“基因参数”,决定了材料吸附的表象特征,可被用于材料吸附的机理研究以及指导新材料的调控,摆脱传统“试错法”研发新型功能材料的盲目性。

3. 芯片式热重分析仪

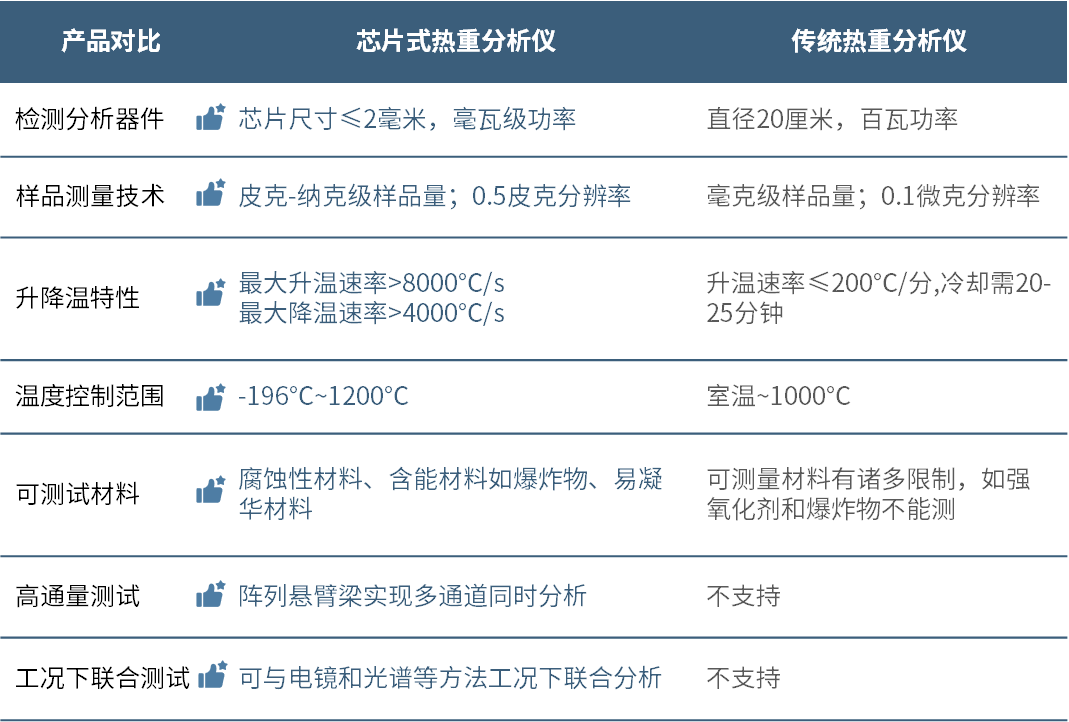

热重分析仪(TGA)是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器,是材料分析领域的通用仪器,应用广泛。传统的热重分析仪自从1915年被日本本多光太郎教授提出并制造后,其基本结构和工作原理一直没有发生变化,其核心——热天平由用于称重的天平、用于加热的炉管以及用来测温的热电偶组成,体积庞大。基于Lab on a Cantilever技术,海恩迈科技创新性的将热天平用一个集成了加热和测温元件的谐振式微悬臂梁芯片替代,实现了片上同时称重和控温的功能,基于此开发出了世界首创的芯片式热重分析仪。得益于其颠覆式的工作原理,芯片式热重分析仪相比于传统热重分析仪,除了具备如表格中所列的众多优势外,还可以与光学检测仪器如拉曼光谱仪、光学显微镜等联用实现热分析过程的原位光谱学检测。